Stefano Vignaroli

Politica

Marsilio trionfa in Abruzzo: tutti i numeri della riconferma al governo regionale

La riconferma alla guida dell’Abruzzo è arrivata per Marco Marsilio, ma quali sono i numeri …

Joe Biden e gli aiuti militari a Israele: cos’è cambiato?

Joe BIden potrebbe rifiutarsi di prestare il suo supporto militare ad Israele. Che cosa sta …

Cronaca

Giovanni Luppino condannato, 9 anni all’ex autista di Matteo Messina Denaro

Giovanni Luppino ha ricevuto una condanna di 9 anni, l’ex autista di Matteo Messina Denaro …

L’appello della mamma su Facebook funziona: “Mio figlio è autistico e cerca lavoro”

La mamma di un ragazzo autistico si è resa protagonista di un appello su Facebook …

Sport

Atletico Madrid-Inter, Simone Inzaghi non si fida dei colchoneros

Simone Inzaghi è pronto per Atletico Madrid-Inter, ma nonostante il vantaggio maturato all’andata non si …

Calciomercato Juventus, all in su un giocatore dell’Atalanta

La Juventus sta ragionando già in vista della prossima stagione, il calciomercato potrebbe regalare un …

Terremoto in casa Lazio: Lotito preso in contropiede da Sarri

Nuovo terremoto in casa Lazio, stavolta a prendere in contropiede Lotito ci ha pensato Sarri. …

Eventi

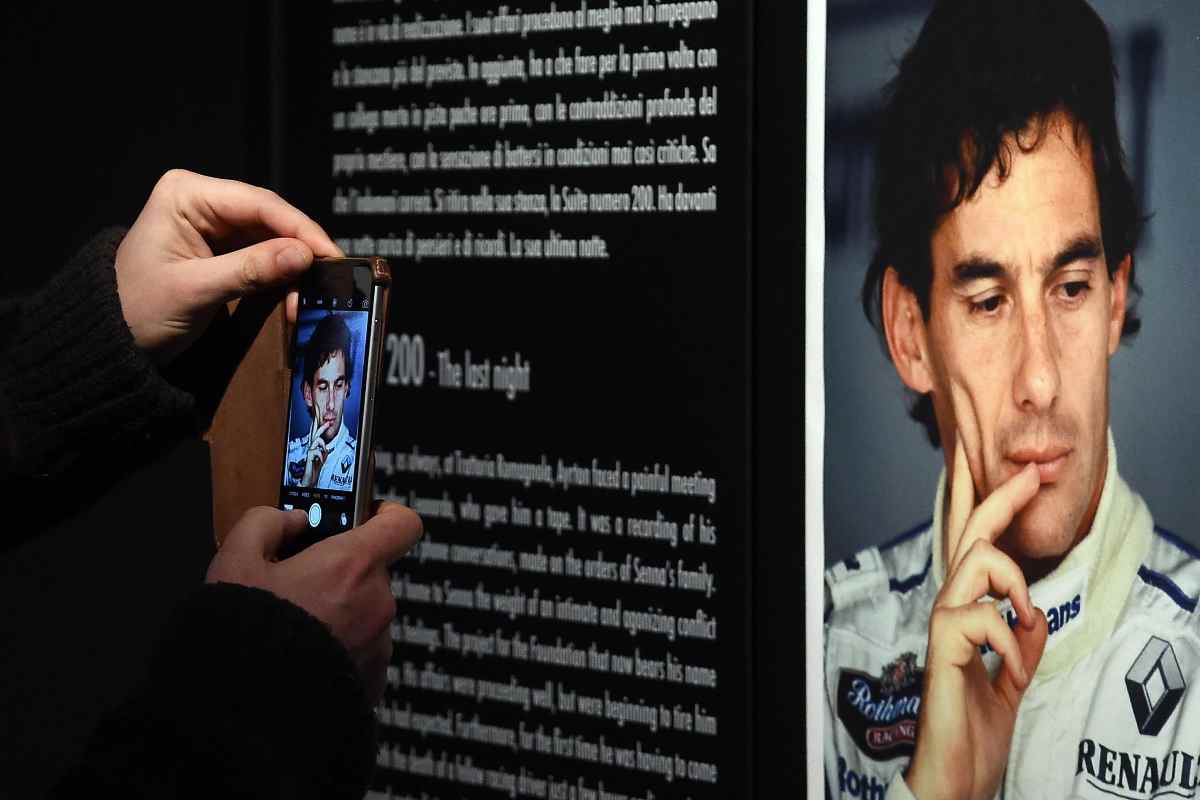

In memoria di Ayrton Senna: gli eventi dedicati al compianto pilota

Nuovi eventi per celebrare e ricordare Ayrton Senna, uno dei più grandi piloti di sempre …

La Future Week torna a Roma, i dettagli della nuova edizione

La Capitale riabbraccia il noto evento dedicato al futuro, ecco i dettagli di questa seconda …

Turismo

Tre cose da fare in viaggio: così ammazzerai i momenti di noia

Viaggiare, da pendolari o anche per altre ragioni, può portare a momenti di noia: ecco …

Voglia di viaggiare? Ecco alcuni consigli utili per non spendere soldi inutili

Il tempo delle vacanze è vicino e se stai pianificando un viaggio, troverai molto utili …